Fernando Romero Moreno – Independencia del rey (Parte I)

INDEPENDENCIA DEL REY, NO DE LA HISPANIDAD: A PROPÓSITO DE UN DEBATE ENTRE TRADICIONALISTAS

Primera parte

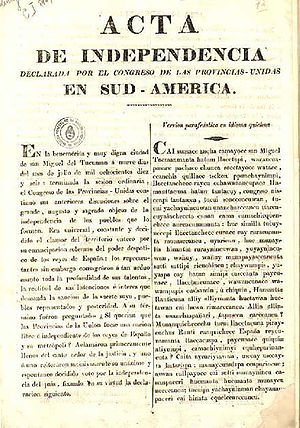

El 9 de julio de 1816, en un Congreso mayoritariamente católico y monárquico, se declaró la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, del Rey de España y de todos sus sucesores, agregando días más tarde (a instancias de Don Pedro Medrano), la expresión: “y de toda dominación extranjera”. El Manifiesto que el mismo Congreso hiciera redactar en 1817, aunque tiene un fundamento histórico falso – la leyenda negra, que esgrimían también algunos “realistas criollos” – explica bien las razones jurídicas de tan importante decisión. Se afirma allí que no fue algo apresurado ni opuesto al diálogo con la Corona, sino una medida tomada “in extremis” al cerrarnos Fernando VII cualquier clase de negociación que no fuera sobre la base de la rendición total, absurda para quienes se habían mantenido fieles al Rey – algunos con sinceridad, otros de modo sólo formal- durante seis largos años. Explicaciones total o parcialmente similares a ésta las dieron en su momento el Padre Chorroarín, Mariano Moreno, Carlos María de Alvear, Domingo Matheu, el Padre Castañeda, Tomás Manuel de Anchorena y Juan Manuel de Rosas, entre otros.

Toda sedición separatista contra la autoridad legítimamente constituida es, en general, contraria al orden moral natural. Pero hay una excepción: cuando se trata del último recurso contra una tiranía. Y ese es nuestro caso. Una tiranía que, por cierto, no se constituyó como tal en un día, sino que fue formándose de modo progresivo a partir de la asunción de Felipe V como primer Rey Borbón de las Españas (1713) hasta terminar con el claro despotismo de Carlos IV y Fernando VII. En dicha génesis coinciden graves injusticias por parte de la Corona como otras tantas cometidas por el ilegítimo Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz (1810- 1814). Según algunos historiadores (Furlong, Diaz Araujo), el pacto de vasallaje que unía América con la Corona era bilateral y sinalagmático, lo que liberaba por su incumplimiento a una de las partes. La tesis contraria (Ullate Fabo, Corsi Otálora, Julio González) aduce que las tropelías y atropellos que en realidad veníamos padeciendo desde la llegada de los Borbones en 1713 (Utrecht, Tratado de Permuta, Guerras Guaraníticas, Expulsión de los Jesuitas, Conferencia de Bayona, oposición de la Corona a las ofertas rioplatenses de 1814 y 1815, apoyo a la ocupación portuguesa de la Banda Oriental) justificarían sí la rebelión, más no la independencia (promovida por los ingleses, según ellos). Y esto porque la Corona era garantía de unidad (el mayor de los bienes comunes según Santo Tomás) y de Tradición (el bien común acumulado). Frente a los que piensan de ese modo y sostienen que los fueros (en este caso, los americanos), al no ser respetados por el Rey, podían dar lugar a una legítima rebelión o al no cumplimiento de sus órdenes, más no a la Independencia, decimos que la misma estaba justificada porque esos mismos hechos graves no sólo eran contrarios al derecho positivo vigente sino también a la ley natural. Y ésta desconoce “dependencias absolutas y sin límites” de gobiernos o comunidades políticas. Así lo esgrimieron varios protagonistas de Mayo del Año X como del Congreso de Tucumán de 1816, quienes se apoyaron en “la ley natural y el derecho de gentes”. Probablemente no fue igual la situación en Venezuela en 1811 y sí en cambio la de México en 1821. ¿Qué norma de derecho natural podía justificar la Independencia, más allá de lo que se interprete sobre el estatuto de autonomía de 1519 y su relación o no con aquélla? Pues el universal “ius resistendi”, el derecho de resistencia a la opresión, en la convicción de que la Corona, además de casi un siglo de daños irreparables a los Reinos de Indias, ya no garantizaba ni la unidad ni la paz, y menos el bien común acumulado, como luego tuvieron que sufrirlo en carne propia, “realistas” ejemplares como Francisco Xavier de Elío, fusilado en España durante el trienio liberal (1820- 1823) o los carlistas a partir de 1833. Esto, al no ser algo evidente por sí mismo, requiere argumentación y debemos reconocer que la opinión contraria no carece de fundamentos serios. Por lo tanto nos parece que ambas posturas – la nacionalista y la contraria – responden a visiones respetables y opinables. Es más, afirmamos que no hay nada de traición a la Patria en tradicionalistas opuestos a la Revolución de Mayo o a la Declaración de la Independencia, y sí la hay en “patriotas” que quisieron convertirnos en un dominio colonial de Gran Bretaña (Alvear) o aprovechar el proceso que hubo entre la Autonomía (1810) y la Independencia (1816) para imponer un terrorismo jacobino y subversivo (Mariano Moreno). En todo caso, lo que nosotros reivindicamos es la Independencia como derecho concreto y no en base a principios revolucionarios abstractos como el de las “nacionalidades” o el falso del surgimiento de una “nueva” y gloriosa nación. Una Independencia sin desprecio del bien común acumulado o Tradición (unidad católica, patria y nación histórico- tradicionales, régimen mixto de gobierno, autonomía municipal, representación con mandato imperativo, cultura hispano- criolla, proteccionismo industrial) y con fidelidad a la Hispanidad. Una Independencia con el “espíritu” de la reclamada “autonomía” de 1810 y alejada de una ruptura absoluta con la Península. Como, por ej. la que San Martín intentó realizar en 1821, al proponer una alianza de alta política, ofreciendo al Virrey de la Pezuela primero y al Virrey De la Serna después, la instalación de una monarquía católica independiente para el Perú, Chile y el Río de la Plata (Conferencia de Punchauca y gestiones preliminares), con un Príncipe de la Casa de Borbón a la cabeza (Don Carlos, hermano de Fernando VII, heredero legítimo de la Corona y más tarde primer rey del tradicionalismo carlista), con principios opuestos a los de la Revolución Francesa (como le escribiera al Arzobispo Las Heras) y un convenio de “doble ciudadanía” con ventajas comerciales para España. Todo con el fin de que volvieran a reunirse “las familias y los intereses”, según sus propias palabras. Por donde se lo mire, algo absolutamente contrario a los intereses de Inglaterra y de la Masonería (al menos en el Río de la Plata, Perú y México), sociedad secreta esta última funcional a la Corona británica, de la cual uno de sus dirigentes máximos en Lima (Valdés) fuera clave en la oposición a la propuesta sanmartiniana. Valdés era un militar “realista” que estaba en conexión con la logia masónica de Julián Álvarez en Buenos Aires, también al servicio de la Pérfida Albión. Una Independencia que, vale la pena aclararlo, no terminó cuando triunfamos de manera definitiva frente a Fernando VII (1824) sino que necesitó ser defendida luego contra Brasil (1825- 1828), Francia (1838- 1842), y Francia y Gran Bretaña aliadas (1845- 1848), en el marco ya de la Confederación Argentina, alabada por San Martín en la persona de Rosas, tanto por la defensa del Orden como de nuestra Soberanía Política. Esa Independencia puede no compartirse en tanto decisión prudencial, pero es falso sostener que fuera un juego de los políticos ingleses (aliados a España desde 1808 y a quienes sólo preocupaban la “libertad de comercio” y una eventual desunión de los pueblos americanos), y de quienes decía el Libertador en 1816 que “nada podemos esperar de ellos”, sosteniendo luego, en 1829, que había que oponerse al “círculo británico” que rodeaba a Rivadavia. Y una Independencia, en fin, hecha reafirmando la Realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el Manifiesto de 1817. La Independencia del Río de la Plata y del Perú no habrá sido lo ideal, pero tal vez sí el único bien posible, dadas las circunstancias. Las causas de la “implosión” de las Españas tienen causas más serias y profundas. Las “independencias americanas” fueron una de sus muchas consecuencias y deben analizarse por separado. Porque no son iguales las figuras de Miranda, Nariño, Bolívar, San Martín o Ithurbide, ni las razones y los hechos más característicos de lo sucedido en Caracas, Tucumán, Lima o México entre 1811 y 1824. En todo caso, varias de las naciones que surgieron de las independencias, al no poderse conservar la unión de las Españas ni lograr una unidad política hispanoamericana, adquirieron también, con el tiempo, una legitimidad de ejercicio, al forjar comunidades políticas católicas, respetuosas del bien común, fieles a la Hispanidad y en algunos casos, victoriosas frente al imperialismo anglosajón. Por caso, México con Ithurbide, la Argentina con Rosas, Ecuador con García Moreno o Uruguay con Idiarte Borda. Y con epopeyas similares a las del carlismo, como la de los Cristeros mexicanos (contra el liberalismo masónico) y la de los “cristeros” cubanos (contra el marxismo). Legitimidad que honra a las nuevas naciones hispanoamericanas, sin menoscabo del lícito deseo de una mayor unión continental, como así también de una defensa de la Hispanidad, desde España hasta Filipinas y desde Los Ángeles hasta Tierra del Fuego

Fernando Romero Moreno

Ultimos Comentarios

[…] http://debatime.com.ar/el-lockdown-y-la-destruccion-de-la-estructura-economica/?fbclid=IwAR3oudYvCWy… […]

[…] hecho nuestras críticas al liberalismo clásico en dos escritos: Los neomaritaineanos[1] y Liberalismo clásico, constitucionalismo y orden social cristiano[2]. Pero a […]

[…] [xiv] Ver: http://debatime.com.ar/derechos-de-propiedad-el-escarmiento-del-proyecto-ecologista/ […]